滋賀県草津市にある最勝寺には、市の天然記念物に指定されている椿「熊谷」があります。

全国有数の大きさを誇るということで、機会があれば訪れようと思っていた椿の一つです。

「熊谷」は、朱紅色の大輪に、花蕊が梅の花のように開くことが特徴であり、肥後椿の原種であると考えられています。

このGWに、ちょうど草津に行く用事がありましたので、まだ咲いていればラッキーかなと、寄ってみることにしました。

最勝寺は、寺伝によると、平安時代はじめの創建と伝えられますが、1465年に比叡山延暦寺の僧兵により京を追われた蓮如が、門徒の勢力下にあった近江金森に身を寄せると、たちまち、湖南の寺院はなびくように帰依することとなり、最勝寺も、1468年をもって、天台宗から転じて本願寺に属することになります。

以来、18代550年にわたり、地元に根付いて、法灯をつないできたお寺です。

東門は、上部に、太鼓櫓を構える面白い造りをしています。

こちらをくぐり、本堂が北正面に構える境内を一巡りしましたが、それらしい椿は見当たりません。

再度、東門を出て、塀沿いに北側に回ると、道路に面して、大きな椿が見えてきました。

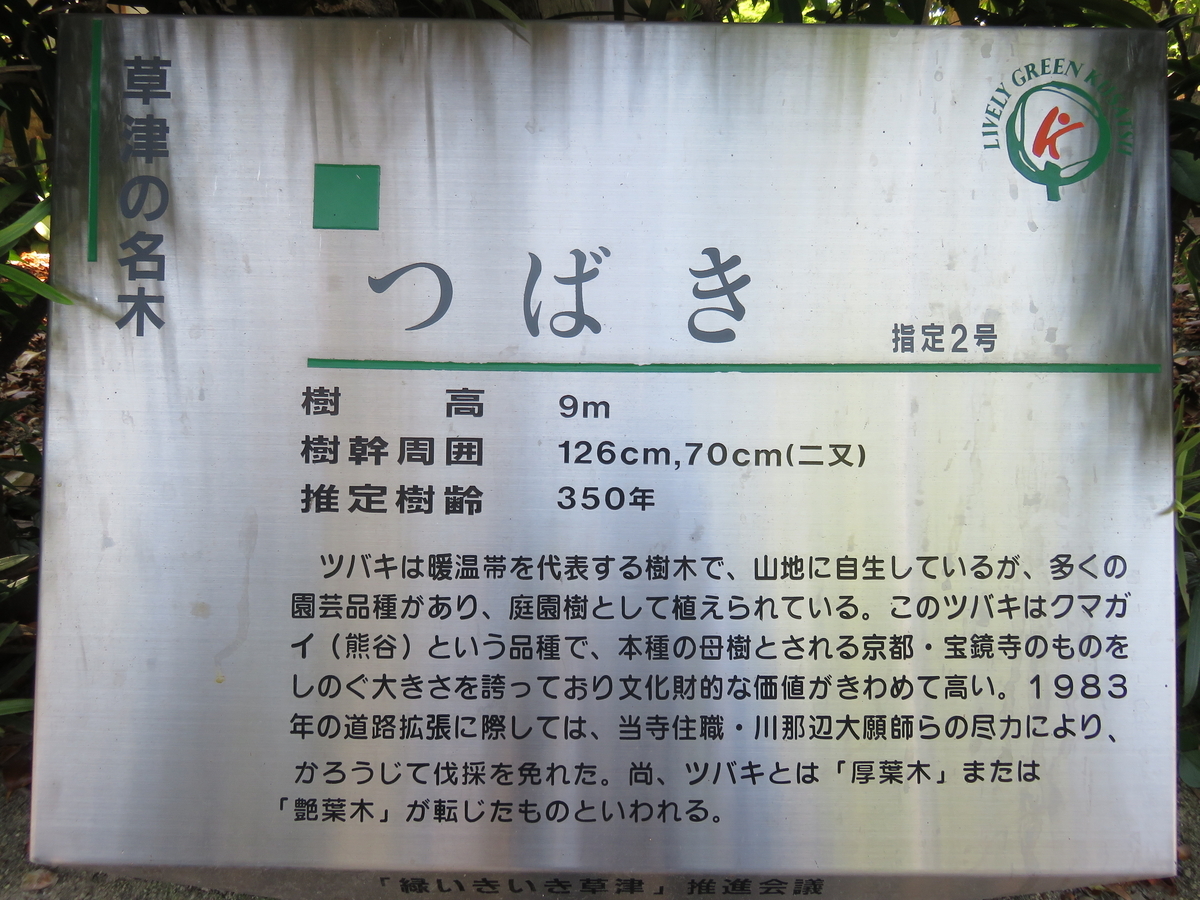

境内西側には、江戸時代初期に造られた枯山水回遊式庭園があり、その築山に高くそびえているもので、高さは10mを超え、幹回りも1.6mになるという、堂々たる巨木です。

庭園には入れませんでしたが、その姿は、道路からも、よく見ることができます。

平成15年10月1日に、草津市の天然記念物に指定されています。その直後の看板とすれば、20年経過して、また少し大きくなっているのだと思います。

古木ですが、樹肌に節くれがなく、綺麗ですね。

樹齢およそ400年とされる古木で、幹に、腐朽の手当がされていましたが、目立つ枝枯れもなく、なお樹勢旺盛な様子に見えました。椿の西側に、並んで大きな木がありましたが、椿は西日の直射に弱いと聞きますので、この木が、緩衝的な役割を果たしてくれているのかもしれません。

これも、年期の入っていそうな樹です。

下枝の方には、わずかに名残の花が残っていました。年によって、多少、花付きの違いはあるようですが、大輪が全樹を彩るさまは、見応えがありそうです。

「熊谷」といえば、宝鏡寺の原木が有名ですが、最勝寺の方が大木であるとされています。残念ながら、宝鏡寺の熊谷は見ることが叶いませんので、こちらの椿で想像してみましょうか。

この椿は、かつて道路拡幅の際に伐採の危機があったそうですが、当時の住職のおかげで、何とか存続できたという経過があるそうです。

時期はわかりませんが、高度成長期には、経済優先で、その手の話はたくさんあって、貴重な樹木が失われたのではないかと思いますね、確かに、椿のある辺りから、道路が迂回していました。

例年4月7日に花まつりが開催されるとのことで、今年も、丁度この時期に満開を迎えたようです。

このお寺では、花は、桜ではなく、椿なのでしょう。