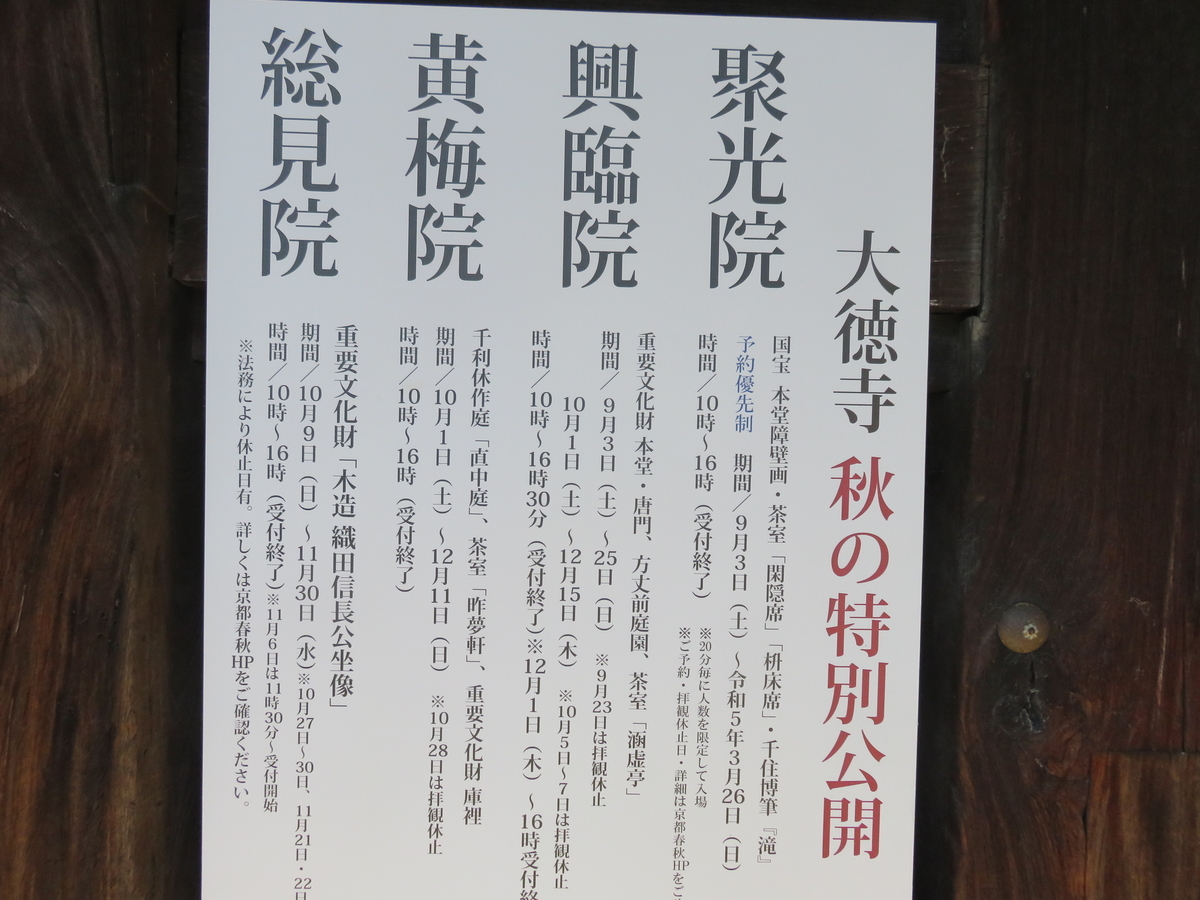

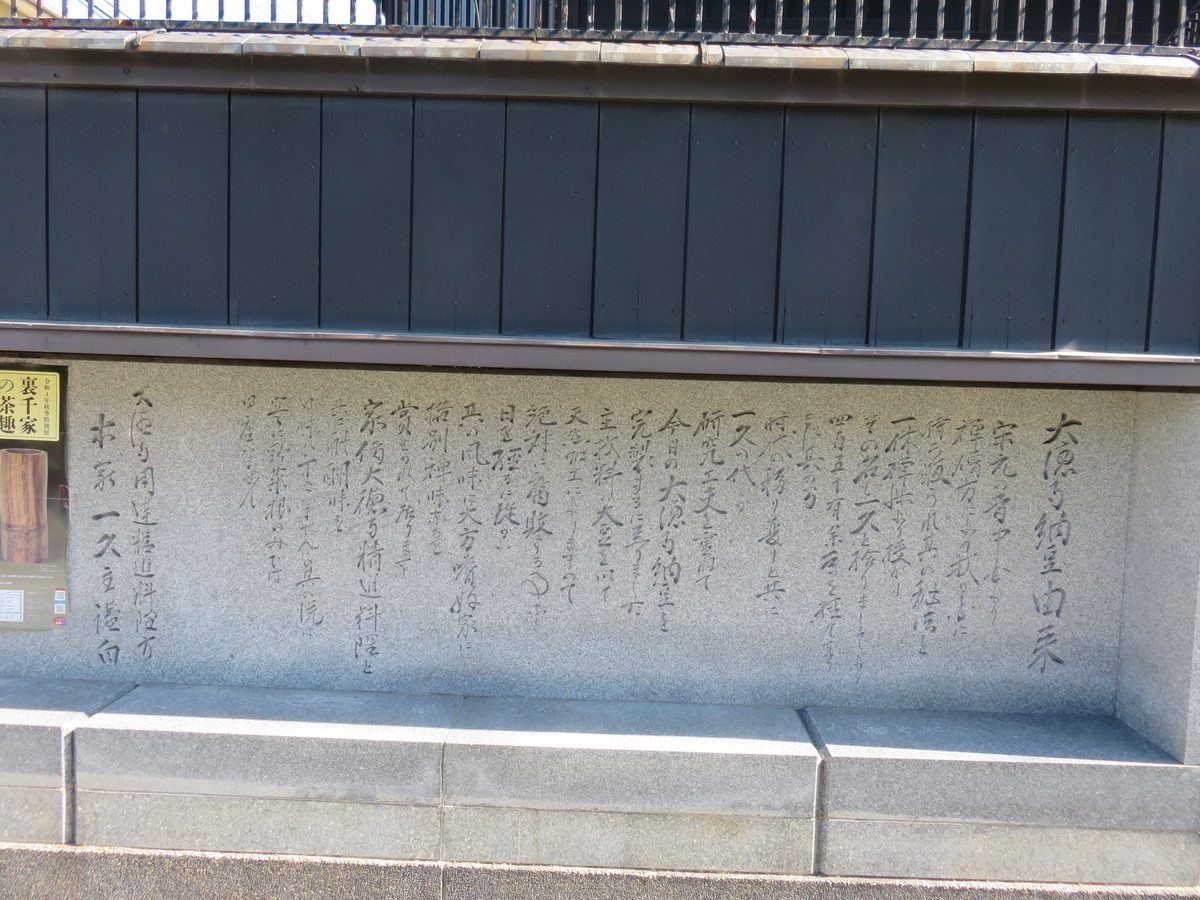

1 大徳寺 令和4年秋の特別公開

大徳寺は、京都市北区紫野にある、臨済宗大徳寺派の大本山です。

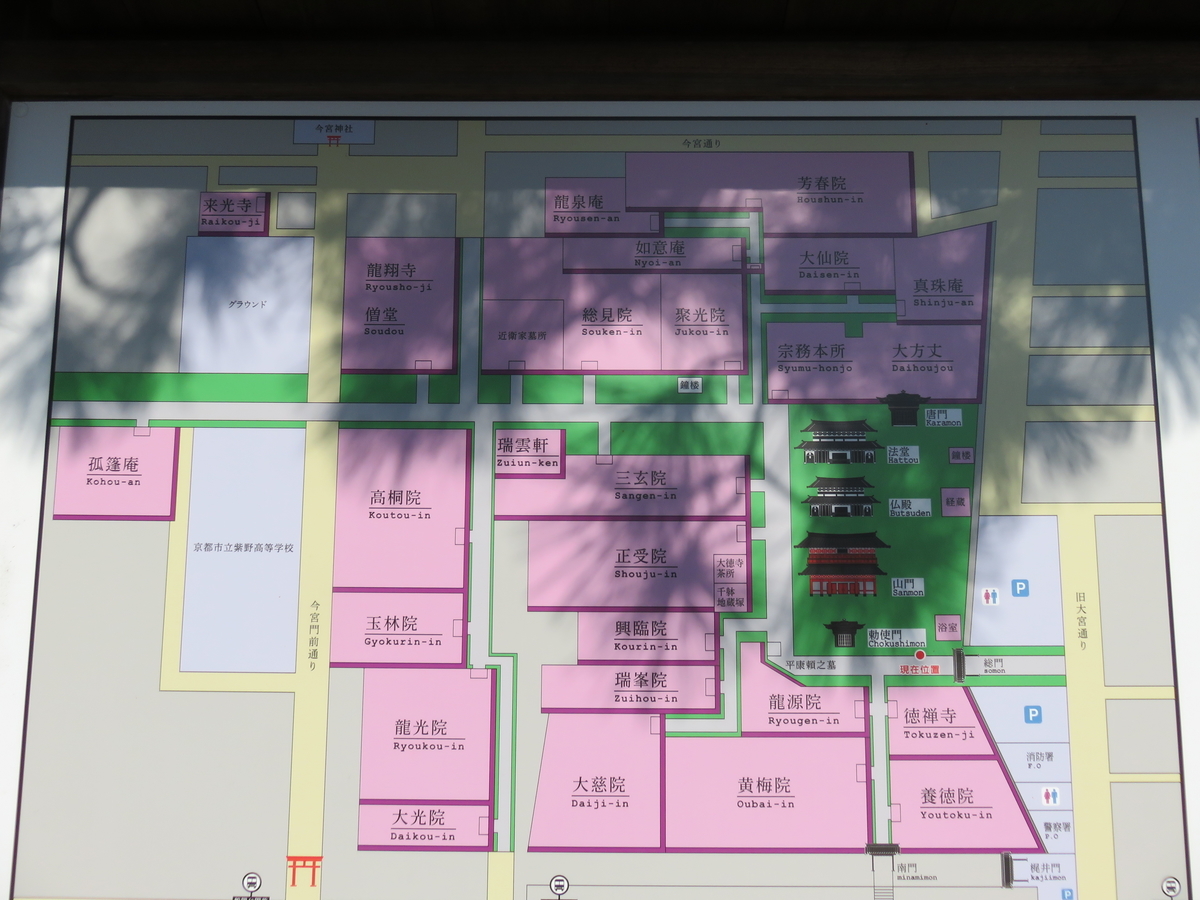

これまた、応仁の乱で荒廃しましたが、一休和尚が再興に尽力し、豊臣秀吉が織田信長の菩提を弔うために総見院を建てて以来、戦国武将の建立による塔頭が立ち並ぶこととなり、その数は、今も24に及びます。

常時公開の塔頭もあるのですが、特別公開でしか見られないものもあります。

11月3日、秋晴れの、よい日和に、この秋の特別公開をのぞいてきました。

2 黄梅院を拝観

この中で、本日は、「黄梅院」を訪れることとしました。

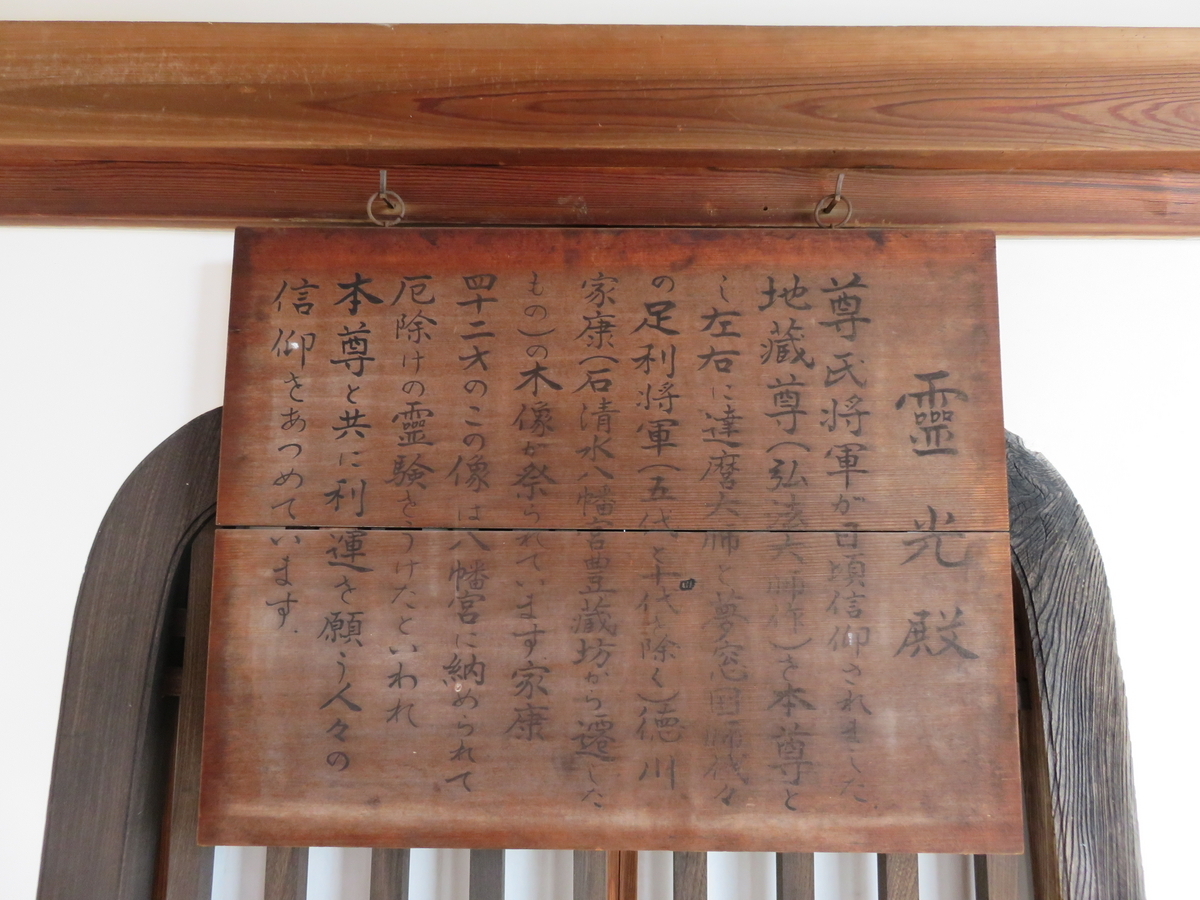

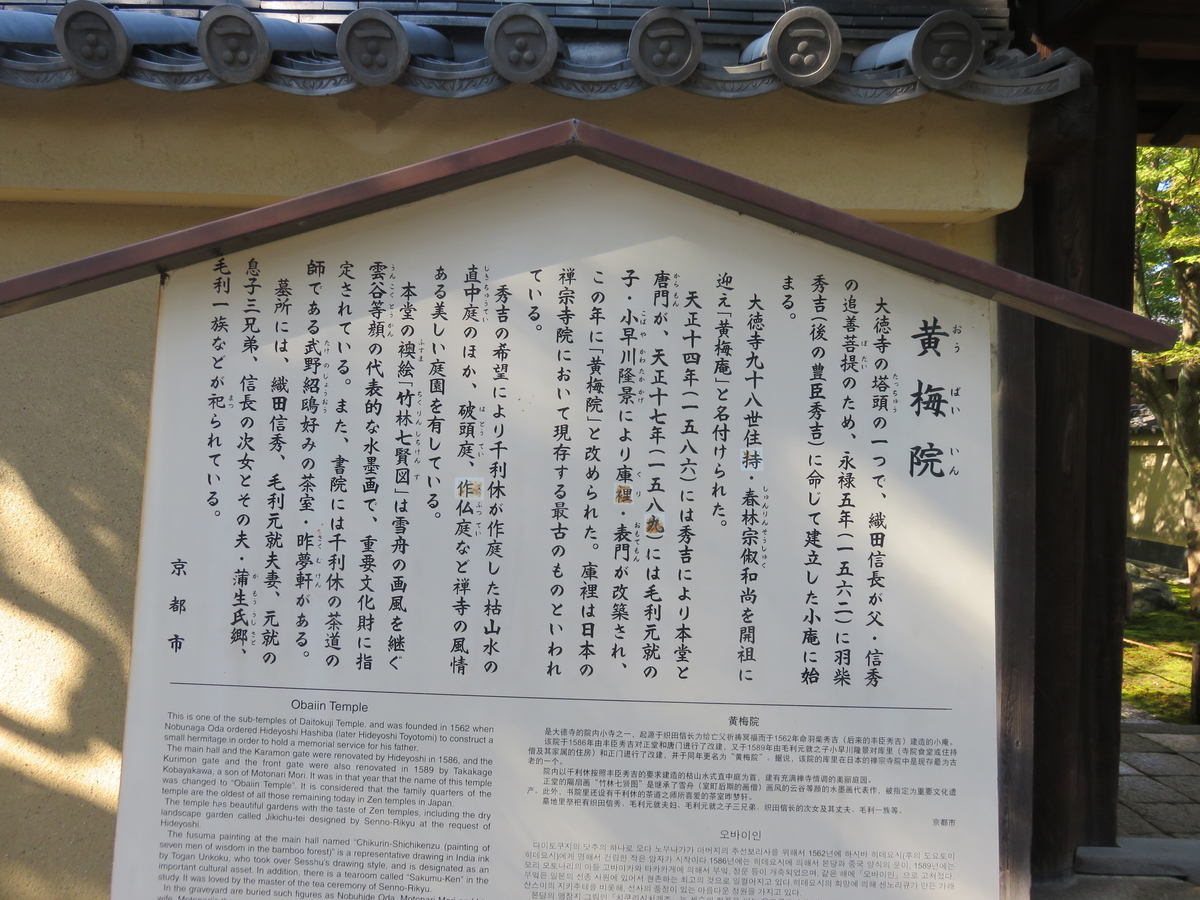

当院は、永禄五年(1562年)、信長28歳!のとき、初めて入洛した際、父・信秀の追善菩提のために、秀吉に普請を命じて建立させた庵である「黄梅庵」を始まりとするものだそうです。

本能寺の変後、秀吉は、「黄梅庵」を信長の塔所としましたが、これでは小さいとして、別途「総見院」を建立して、そちらで信長の菩提を弔うこととし、「黄梅庵」は、秀吉、そして、小早川隆景による改築を重ねて、1589年に落慶、「黄梅院」と改めたと伝えられています。

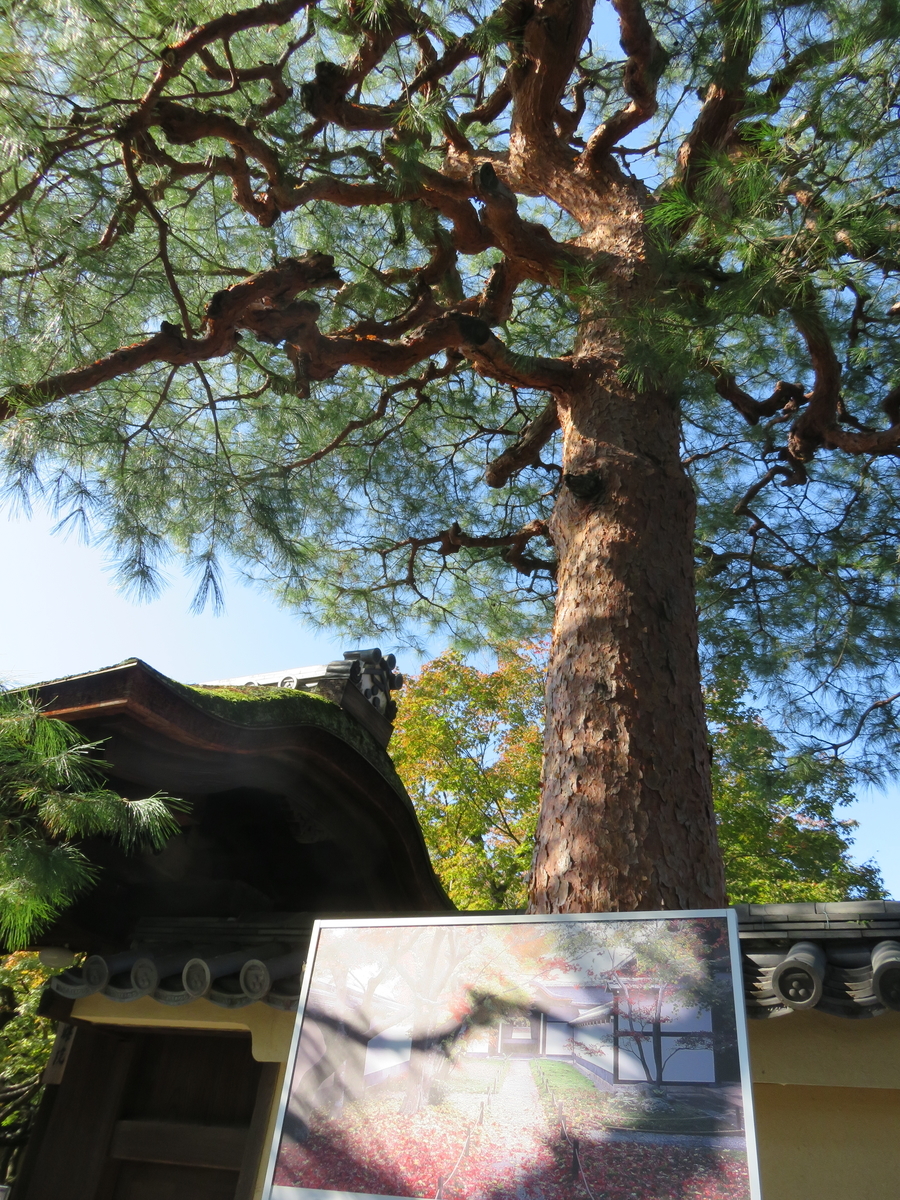

大徳寺総門を入り、しばし進み、南門に向かう、松の並木が続く道に折れると、「黄梅院」が見えてきます。ひときわ立派な赤松が、表門の傍らに立っています。

表門を入ると、一気に幽玄の別世界。

昨日、雨が降ったこともあり、苔がみずみずしく、より緑鮮やかに感じました。まだ樹々も緑で、紅葉には早いですね。

手前の一角にも、椿が植えられているのを見て、期待が高まります。

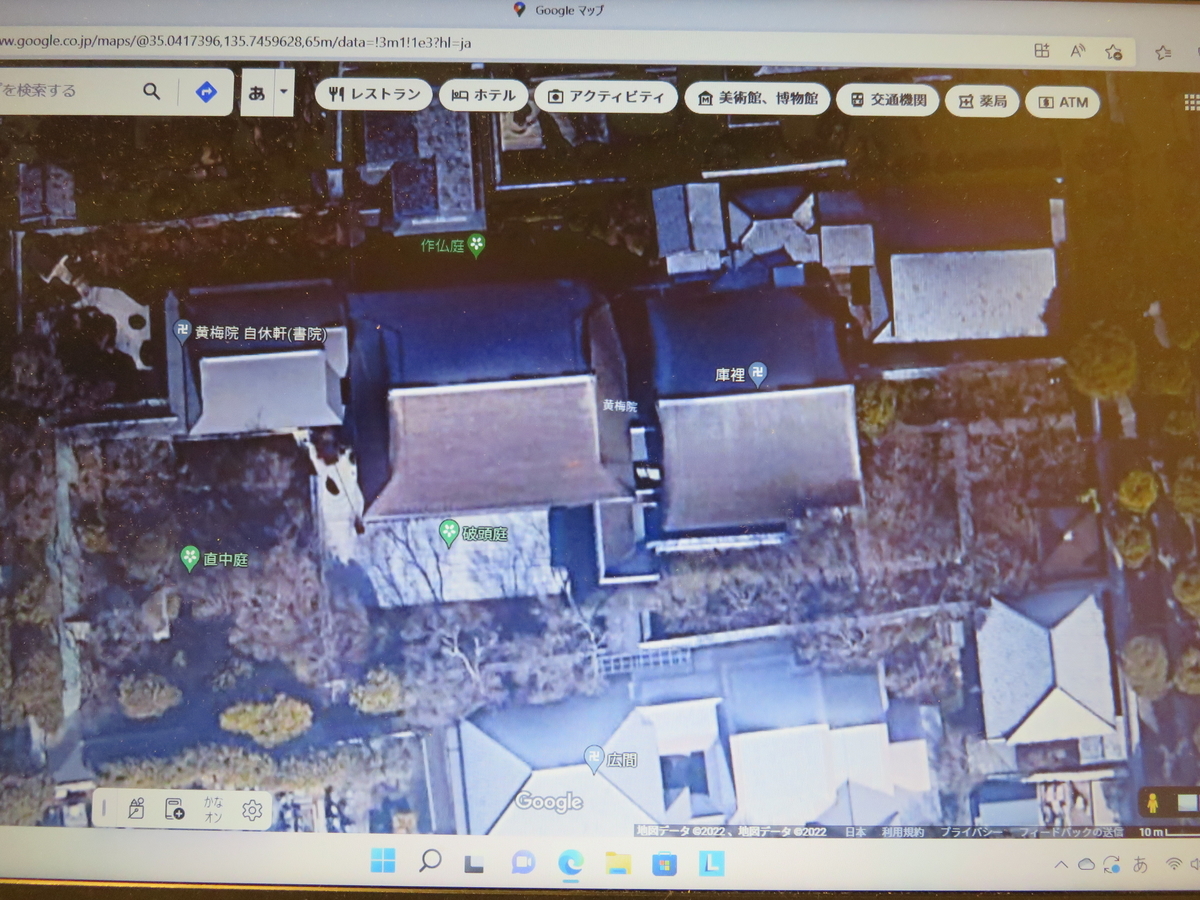

黄梅院の配置は、下記のよう。

3 黄梅院の名庭に椿を探す

まずは、西側の庭園「直中庭(じきちゅうてい)」を、南側、西側の回廊を伝いながら眺め、書院「自休軒」の南側の縁側に座って、ゆっくりと見ることができました。ガイドの方も、観光客がまだ少ない今の時期は、静かに、ゆったり鑑賞することができますよと仰っていました。

利休66歳のときに作庭したものと伝えられ、秀吉の希望らしく、軍旗瓢箪をかたどった池を配しています。池の左側には、これまた、加藤清正が持ち帰ったらしい朝鮮灯篭が置かれています。高さ5~60センチほどの小ぶりなものです。その灯篭の左に、紅地に白の斑入りの小さなサザンカが数輪開花していました。

南側、西側の回廊を進む際、巨木・古木ではありませんが、数多くの椿が植えられているのを見ました。庭の真ん中に茶室が設けられており、そこに行く客の目を楽しませる意図かもしれません。開花していないため、種類がわかりませんが、園芸品種が多くあるのだと思います。この苔むした、格式高そうな庭に、どのような椿が咲き、庭に調和するのか、春の特別拝観を楽しみにしています。

4 光格天皇御手植えの椿「擬雪」

書院から本堂に入ると、南側前庭に、「破頭庭(はとうてい)」が広がります。庭の大半が、白川砂で占められ、他の庭から、流れ入る水をたたえるかのように、波紋が表現されています。塀際の空間には、観音・勢至の二石と、左手に沙羅、そして、右側には、光格天皇(第119代(1780年~1817年)御手植えと伝えられる椿「擬雪(ぎせつ)」があります。

ガイドさんによると、残念ながら、光格天皇ゆかりの椿はすでに絶えていましたが、この「擬雪」二代目としてふさわしいものが、10年ほど前に見つかり、植えられたとのことで、パンフレットによっては、まだ、この椿が載っていないものもあるとのことでした。

まだ幹も太くない若木ですが、時を重ね、立派に役目を果たしていくものと思います。

早咲きですが、秋の特別拝観期間中には咲くか咲かずかという感じで、春の特別拝観期間では遅くて見られないとのことです。残念。

「擬雪」は、下鴨神社のものが有名(これも別のところから移植されたようですが)で、その案内看板には「花は中輪で、半八重咲き、花色の白さは別格で、雪にもまがうさまで「擬雪」と名付けられた」とされています。

※ ところで、渡辺武先生の著書「京の名椿」では、「光格天皇御下賜之椿」とは、「酒中花」とされており、見解が異なるようです。

「破頭庭」の左側(方角としては東側)にあるのは「唐門」で、天皇、貴人が来臨の際に使われたものとのことで、当然、我々が入れる門ではありません。華美とは無縁で、檜皮葺の落ち着いた趣のあるもので、庭園の雰囲気ともよくマッチしています。

5 黄梅院の見どころ そのほか

本堂北側には、「作仏庭(さぶつてい)」が東西に、横長に広がります。

北東に大きな立石が立ち、これを滝と見立て、水の流れが南と西に岐れていきます。

この南へ流れる水は、本堂と庫裏の間にある坪庭「閑坐庭」を通り、「破頭庭」 -へと注ぐという見立てとなります。この「閑坐庭」には、船の舳先を表す石と、島を示す石の二石のみが白川砂の中に配置され、本堂と庫裏を結ぶ渡り廊下から見ると、ちょうど船に乗って、南へと向かう疑似体験をできるという作りとなっています。

帰路、書院「自休軒」に組み込まれた茶室「昨夢軒」を見学しました。

伝・武野紹鴎作の貴人床ということで、茶道に全く嗜みのない私は、ただ見るばかりでしたが、千利休、武野紹鴎、今井宗久というビッグネームがふんだんに出てくるのは、流石ですね。

茶道と椿の縁は深いので、椿が多く植えられているのは、大徳寺ならではなのだと思います。

「黄梅院」だけで、すっかり堪能して、他の特別拝観はまたの機会にすることにしましたが、折角なので、少しぶらつき、「大慈院」まで足を延ばしてみました。

「大慈院」は拝観できませんが、入口に、秋らしく、柿が活けられており、花頭窓から、庭の一部を見ることができました。

撮る人が撮れば、なかなかのショットになるのではと思いますね。

この寺では、庭園をはじめ、椿が数多く植えられています。庭園樹として、手入れがされており、園芸種と思われますが、相当の樹齢らしきものもあります。 開花にあわせて、品種などを紹介していきたいと思っています。

この寺では、庭園をはじめ、椿が数多く植えられています。庭園樹として、手入れがされており、園芸種と思われますが、相当の樹齢らしきものもあります。 開花にあわせて、品種などを紹介していきたいと思っています。

黒みを帯びた、筒咲のような椿です。

黒みを帯びた、筒咲のような椿です。